7年目のシマシマ団、その舞台裏(Behind the scene)

本ブログは、JP_Stripes Advent Calendar 2023 の12/18分のエントリーです。

2017年3月に立ち上がった、オンライン決済プラットフォーム Stripe のユーザーコミュニティ:JP_Stripes。その年から始まったJP_Stripes のアドベントカレンダーで、コミュニティの1年を毎年振り返ってきました。

そして、今回が7年目の振り返り、となります。

活動量と体制

2023年最後のJP_Stripes は、12月15日開催の JP_Stripes 東京 vol.17 でした。発足した、2017年3月のキックオフから数えて、129回目のミートアップ、約7年間弱の累計活動量はこんな数字になってます。延べ344人のスピーカー(私やデベロッパーアドボケイト等、Stripeのナカの人の登壇はカウントしていません)が129回のミートアップでお話いただいているので、大体各回3名位の外部スピーカーがいらっしゃる計算になりますね。

JP_Stripes これまでの累計活動量

このうち、2023年に関していうとミートアップの数は20回、でした。(ちなみに、私自身はCMC_Meetup や CLS高知 の活動も関わっているので、個人での活動量は今年は40回になります。)

というわけで、#JP_Stripes + #CMC_Meetup での参加(主催)ミートアップ数は2023年は20+18=38、でした! これに #CLS高知 の初鰹編と戻り鰹編を入れると+2 で40に。

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年12月18日

さて、2024年はどうなるかな?#コミュニティマーケティング

で、JP_Stripes の活動ですが、リブートも3か所(神戸、会津、広島)あったほか、新たに鹿児島でキックオフなど、数字だけみるとコロナが明けて順調に活動が回復、拡大しているように見えますし、そう見せてもいいんですが、それをやっちゃうとStripe以外で、企業側やユーザー側でコミュニティに関わっている人に「誤った」メッセージになるな―と感じるようになりました。つまりコミュニティを立ち上げて、何回か開催したら、あとは勝手に自走する、という幻想が拡がるんじゃないかと。

実際、そんなことはないわけで、立ち上げから7年近いコミュニティでも(だからこそ)やることをきちんとやっていないと、すぐに活動が止まってしまいます。そんな状況になるコミュマネやコミュニティが少しでも減るように、今日は「普通に見える活動の舞台裏」について書いてみます。

尚、前提となるStripeの日本におけるコミュニティ支援体制は、私=エバンジェリストと、デベロッパーアドボケイトの岡本さんの2名体制です。

私はStripeではほぼコミュニティマネジメント(+スピーカー)専任ですが、ご存じの通りパラレルで仕事している関係上、フルタイムのコミュニティマネージャーというわけではないです。Stripeに投下している工数は人月計算すると0.3人月以下だと思います。

そして、デベロッパーアドボケイトも、DevRelで様々なコンテンツを提供するのがメインミッションなので、コミュニティ施策に100%のリソース投下をしているわけではないです。コミュニティに関わる業務は、おそらく0.5人月位ではないでしょうか?

ちなみに、デベロッパーアドボケイトとしてのQiitaへの記事投稿はこの2年で200を超えたようです。スゴイ!

2人合わせても、1人月の専任者よりは投下工数は少ないわけですが、コミュニティマネジメントとコンテンツ作成の両方の機能をカバーできているのは強みだと思います。

では、この1人月以下の体制で年間20のミートアップを回していくうえで、何を気を付けているのかについて以下に記載します。

Behind the scene ①:リーダーとのシンクロ率

7年たっても、やはりここが基本ですね。組織でリーダーシップとマネジメントの両輪が必要なように、コミュニティでもその2つがしっかりとかみ合っている必要があります。具体的にはコミュニティリーダーとコミュニティマネージャーが、①共通のゴールを目指していて、②そこに向かって役割分担ができていて、③どちらかが十分できていないときは双方がカバーできる状況、と言えます。

イメージ的にはこんな感じ。

コミュニティにはリーダーシップとマネジメント双方が必要

特に③については、にゴール、目標を共有しているだけではなかなか難しくて、コミュニティマーケティング的なメカニズム、力学を双方が理解している状態が望ましいですね。実際、このあたりがうまくいっているエリアのコミュニティリーダーの方々は、(コミュニティマーケティングを学んだり、実践できる場である)CMC_Meetup への参加率、登壇率も高いので、これは明確な相関関係があると思います。

余談ですが、CMC_Meetup は地方開催の頻度が高いので、地方でコミュニティリーダーを「育成したい」と思っているコミュマネの方は、お近くでCMC_Meetup が開催される際に、参加を呼び掛ける(なんなら一緒に参加する)のも有効だと思います。

CMC_Meetup の開催情報は、こちらのアカウントをフォローしてチェックを!

#CMC_Meetup の2024年1月以降の予定は以下のとおりです。詳細は、Facebook グループに参加していただくと、いち早く確認できます。 #コミュニティマーケティング

— CMC_Meetup (@CmcMeetup) 2023年12月18日

■CMC_Meetup Facebookグループhttps://t.co/8hpeqd0vBQ pic.twitter.com/m8fX2JWToH

Behind the scene②:自走化の前にリーダーをマメにサポート、時には先回り

こちらの書籍を読むと、「コミュニティを作ると自走化する」と読めてしまう人が続出しているようです。いや、そんなことは書いてないつもりなんですが、コミュニティ自走化の良さをアピールするあまり、そのように読めてしまうのかもしれません。

※拙書:コミュニティマーケティング

ここではっきり言っておくと、コミュニティを作っただけでは自走化しないし、自走化を最初の目標にすべきではない、という事です(最終目標としてはアリだとしても)。

自走化の件で伝えたかったのは、コミュニティリーダーの方々で自律的に日程やコンテンツを決められるようになれば=自走化比率が高まれば、結果的により多くのコミュニティの人をサポートできる、ということで、コミュニティリーダーに丸投げをして楽をする話とはちょっと違うわけです。自走化というと100%自走するイメージがあるかもですが、あくまでも自律的に動ける範囲が多くなるようにサポートする、というスタンスが大事です。

スピーカー発掘やテーマ設定も丁寧にサポートが必要です。ミートアップが終わったら、その時の反響を参考に、次回のテーマ決めをリーダーの方と行うとか、懇親会の場で次の登壇者候補を一緒に探したり。私の場合、次回登壇してもよさそうなサインを出している人には、よくこういうポストをしたりします。

次回「新卒がStripe を使ってみた」で登壇いただく中島さん! #jp_stripes pic.twitter.com/StoAHJYyd1

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年11月14日

※あくまでも本人の同意を得て、ですよ。

こうした、頼まれちゃったからしょうがないなー、的なGood Excuse (良い言い訳)があれば、人って動きやすいものなんです。なので、懇親会中は、いろんな人とお話して、その人の興味や好奇心に注意を払う必要がコミュニティマネージャーにはありますね。

また、StripeではOrbitを導入しているのですが、これを使ってまだ接点のない発信者をソ―シャル上で見つけてコンタクトをして、コミュニティでの登壇を促したりもします。

Orbitのスコアを見ながら、あれこれ策を考えるなど。#コミュニティマーケティングhttps://t.co/FcvnworGoj

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年12月13日

リーダーまかせだけにぜず、時折こういう先回りをすることで、結果的にコミュニティの自走化を支援することになります。

Behind the Scene③:他のマーケティング施策と「掛け算」する

コミュニティの場では、素晴らしいユースケースやTIPSが沢山出てきます。ですが、そのままにしておくと、必要な人のところに届かないケースも多々ありますよね。

なので、コミュニティマネージャーは、他のマーケティング部門と連携して、コミュニティで発掘したスピーカーや事例を、もっと多くの人に届ける活動をするべき、です。

Stripeも、(諸事情により)この部分は決してうまくできていないのですが、それでもコミュニティで評価の高かった事例が、大型自社イベントでのセッションになったり、

動画に切り出して、広く流通する情報パッケージにしてみたりと、「掛け算」になるようなトライをしています。

このあたり、今年の米国でのCMX Summit でも、「コミュニティをこれ以上隔離してはいけない」というメッセージがでていたくらいで、今後、他のマーケティング施策との掛け算は、コミュニティマネージャーには必須のスキルになるんじゃないかと考えてます。

コミュニティが「孤立」する時代の終わり。 #CMXSummit pic.twitter.com/SgYhGFzBvf

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年10月5日

Well-Architected First!!:基本設計重要

と、いろいろHowな部分を書いてきましたが、最後はコミュニティの設計図がどれだけちゃんと作られているか、に帰結すると考えています。ここがちゃんと考えられていないと、いかにコミュニティマネジメントを頑張っても、リーダーの熱量が高くても、袋小路に陥ってしまいがち。

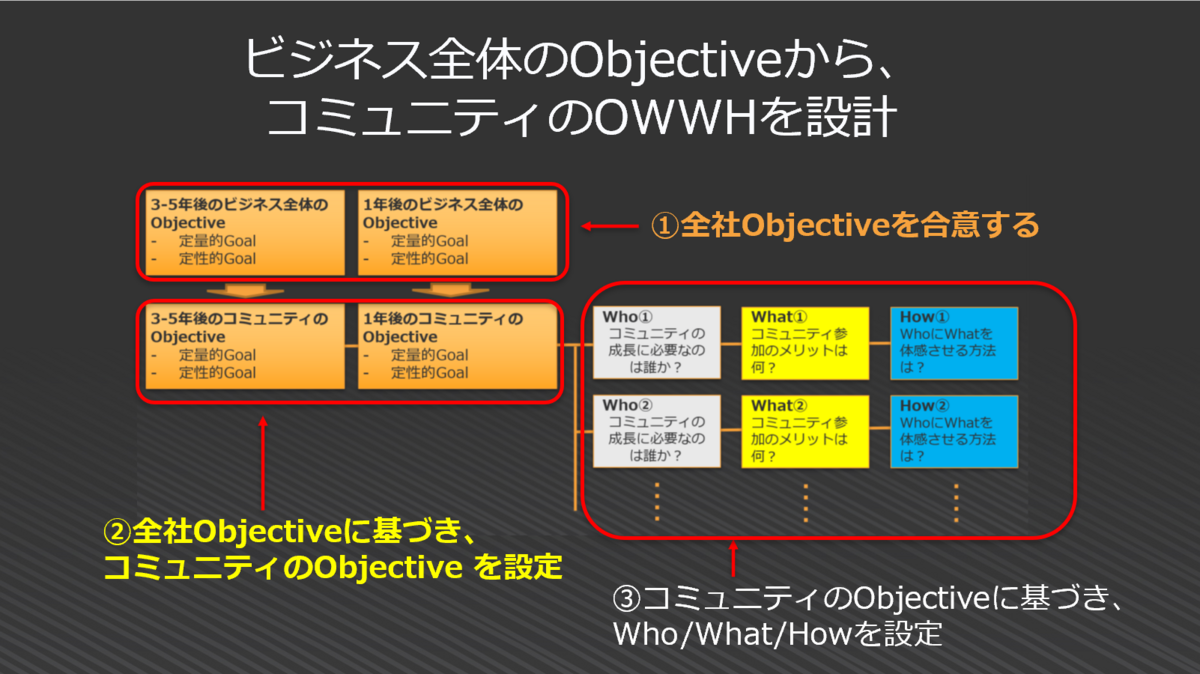

正しく設計することが、結果的にコミュニティが目指すゴールへの近道になると思います。うまくいっていないときには、OWWH(Objective = Who x What x How)を再設定するのも大事かと。なので、既に稼働しているコミュニティでもOWWHのフレームワークで「どこかに無理が出ていないか」を確認してみるのもおススメです。

もし、現状のOWWHでは対応できないあらたな要件があるときには、AWSが2014年頃に、従来のJAWS-UGとは別のフォーマットとして、E-JAWSを発足させたように、新たなコミュニティを立ち上げて対応する、ということも考えてみてよいでしょう。

そして、この基本設計と日々の活動(リーダーシップ×マネジメント)が連動したとき、コミュニティマーケティングはスケーラブルでサステナブルな施策として、顧客理解、顧客育成、顧客創造にいたるまで効果を発揮するわけです。決して、ピザとビールで、一部のユーザーと懇親する会じゃないんです。

そのスケーラビリティとサステナビリティは、この業界のコミュニティ運営のお手本でもあるJAWS-UGの実績を見ればわかります。ちなみに、JAWS-UGとE-JAWSあわせて、今年1年で400(!!)を超えるミートアップが開催されたようですよ。

What' Next?

だいぶ、コミュニティマーケティング全般の話になりましたが、JP_Stripes では常に上記であげた基本設計に基づいて、コミュニティリーダーとコミュニティマネジメントチームとの連携を図ることを心掛けてきています。それなくして、7年近く(コロナ禍を挟んで)活動を継続することはできなかったでしょう。そして、2024年は「マーケティング施策との掛け算」にも、より力を入れるべく色々仕込み中、です。

来年のAdvent Calandarに、そのあたりの進化を書けるように、来年もヤリキリます!

CtoC化するマーケティングとコミュニティ

※このブログは、コミュニティマーケティングAdvent Calender 2023 の12/1分のエントリーです。

2016年11月にコミュニティマーケティングを考えるコミュニティ=CMC_Meetup を立ち上げて、もう7年になります。そのころから、"Sell Through the Community" の考え方を軸に、コミュニティをマーケティングで活用することの価値をお伝えしてきたのですが、ここのところ少し行き詰まりを感じてきていたのも事実。

そんな状況から今年は次のステップへのトビラが開いた感があったので、そのあたり書いてみたいと思います。

何に行き詰まっていたのか?

オーディエンスの変化に、説明、いや説得方法を対応させる部分が大きいと思っています。これまでCMC_Meetup に参加する人は「コミュニティをやりたい」「コミュ二ティマーケティングで成果を出したい」という方が多数だったので、なぜコミュニティか?を説明する必要性が、比較的薄かったわけです。

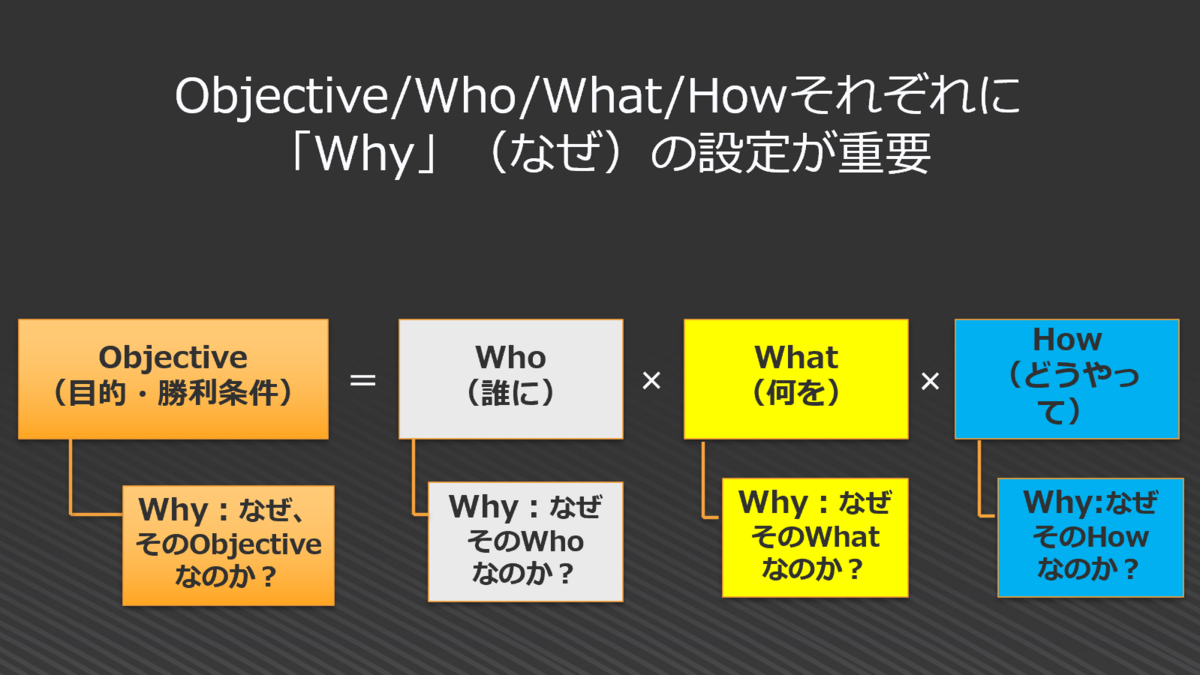

なので、求められる情報がコミュニティマーケティングで成果を出すための設計方法(OWWH=Objective / Who / What / Howでよく説明している内容)とか、実際にコミュニティを運用するための基本方針(3つのレイヤー、3つのファースト、3つのベクトルで説明している内容)だったりしたわけです。どちらかというと手法の話ですね。

いや、これは今でもとても大事なんですが、最近はコミュニティマーケティングがより多くの企業で取り入られるようにになってきていて、コミュニティ施策に取り組む企業やステークホルダーが増えてきています。今年の2月には、そんな状況をポジティブにとらえて、こんなブログも書いています。

コミュニティマーケティングは異端から先端へ!

上で書いた通り、コミュニティ施策に向き合う=顧客に向き合うことが不可欠なわけですし、LTV重視の昨今のビジネス戦略とも相性がいいことがわかります。

これは、コミュニティマーケティングは、もはや「異端」ではなく、マーケティングに必要なエッセンスのど真ん中な部分と深くつながっている。むしろ、「先端」ともいえる部分を担うのではと考えています。

今年あたりからは、コミュニティマーケティングが、異端から先端にポジションチェンジする時期ではないかと思っています。この考え方に賛同いただけたり、確かに!と思われる方は、CMC_Meetup の活動などで、ぜひご一緒できればと!

コミュニティマーケティングを検討している企業、組織が増えていること自体は、素晴らしいことなんですが、コミュニティマーケティングに懐疑的な、または特に思い入れがない人にも説明、説得する必要が増えることを意味しています。

そうなると、「コミュニティっていいよね」から説明するのは、むしろ悪手になりえます。コミュニティというコトバを使わずに、これが合理的、合目的な手法であることを説明できるといいわけですが、その突破口がなかなか見つけられなかった、というのが感じていた行き詰まり感の原因の一つ、でした。

「オレオレ理論」扱いからの脱却

もう一つの行き詰まり要素が、「オレオレ理論」扱い。私が過去経験したAWSの事例(JAWS-UG)や、コミュニティ界隈では有名な、SalesforceのTrailblazers、B2C/D2C業界では、ヤッホーブルーイングさんやベースフードさんの取り組みなど、コミュニティマーケティングやファンマーケティング施策の「成功事例」と呼ばれるものは多く出てきているのですが、

なかなか共通の成功要因があるとは理解されずに、「あの会社だから」とか、「○○さんがいたから」的な「特殊例」として扱われる風潮も少なくありません。

特に、私がJAWS-UGの事例を話してしまうと「オレオレ理論」と見られてしまい、懐疑的な人にはまったく刺さらない、という状況になります。いや、コミュニティマーケティングの概念が広まり始めた時期なら、「わかる人にだけわかってもらう(そして先に成功してもらう)」というやり方でもよかったのですが、普及期に来ているという状況ですと、そろそろ「オレオレ理論」扱いから脱却しなきゃいけない時期であるは間違いないです。

アカデミアでの出会い

昨今のリスキリングな流れに乗って、、、というわけではないんですが、昨年から、ちょこちょこと大学が提供している社会人向けのマーケティングコースや、MBAコースの「ダイジェスト」的なセッションを受講したりと、アカデミアの世界に触れる機会が増えてきました。受講の目的は、「知識を得たい」というだけでなく、「教え方を学ぶ」という視点もあって通い始めたのですが、そこで今回の行き詰まりを打破するヒントに出会いました。

この手のコースですと、実務家側とアカデミア側、双方の講師がいることがあるんですが、今回ヒントを得たのはアカデミア側の方の講義。正直、はじめは「事例が古いなー」とか「実務との距離が遠いなー」とかナナメに見てたんですが、だんだんと「既に実証された理論」を組み合わせて説明すると、納得感=説得力が高まる、ということに気が付きました。

(逆にいうと、どんなに著名な実務家が講義にきても、自分の経験則だけで講義が組まれると「オレオレ理論」に聞こえてしまう、というのも学びでした)

オレオレ理論を脱する、そして、コミュニティの良さや事例から説明するスタイルからの脱却を考えたときに、アカデミア側で使われている、先行研究や実証されたセオリーの組み合わせ、というのがヒントになったわけです。

デジタル時代のCtoCの情報フローの増加と購買行動への影響

幸い、CMC_Meetup 界隈には、MBAやMOTで学んだ経験のある方がいらっしゃって、コミュニティマーケティングに関係しそうな参考文献をおススメいただける、というナイスな環境がありました。で、最近拠り所にしている論文がコチラ。

マーケティング・サイエンス Vol. 26 No. 1 2018 pp. 7 - 39

「デジタルメディア環境下のC2Cインタラクション-研究動向の概観と展望」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/marketingscience/26/1/26_260104/_pdf/-char/ja

現在・早稲田大学 大学院の澁谷先生や慶応大学の山本先生などが共同で書かれたものです。内容を抜粋すると、こんな感じ。

CtoCでの情報発生、流通が、顧客(法人、個人とも)の想起形成や購買行動に大きく影響しているのは、皆さんも実感があると思いますが、その前提である「CtoCの情報フロー」が、デジタル時代に大きく進展していることについて研究された内容です。

ただ、この論文ですと、「発信者」と「受信者」の適切な出会いを増やす方法論までは踏み込んでいません(おそらく、実証する実験が難しい?)。しかし、コミュニティマーケティング界隈の方はピンときましたよね? そう、まさに「発信者」と「受信者」の出会いを、偶然から必然(は、言い過ぎかもですが)に変えるための器がコミュニティだという事に。

ちなみに、最近のニールセンの調査は、この増加するCtoCの情報フローが、広告や(いわゆる)インフルエンサーからの告知よりも、購買活動につながりやすいと報告しています。

これもポイントを抜粋すると、こんな内容です。

そういえば、AIDMA(アイドマ)で有名な購買行動モデルも、2005年以降はCtoCの情報フローを織り込んだものになっていました。最近出てきた購買行動モデルと、トラディショナルなAIDMAを比べてみると、こんな感じ。

AIDMA時代と違い、どのモデルも行動(Action / Participate)のあとに一つプロセスが追加されていることがわかります。そして、そのプロセスのイニシャルが、いずれも「S」なのがカギですね。購買後に、共有(Share)、満足(Satisfaction)、拡散(Spread)の「S」が起こり、それが次の人の購買を後押しする検索(Search)、確信(Conviction)、共感(Sympathize)、確認(Identify)の「元ネタ」になっている、という循環ファネル的構図が、どのモデルをみても共通で見てとれます。

尚、上記のモデルは、決してBtoC/DtoCなどのコンシューマー向けビジネスだけに当てはまるものではないです。むしろ購買鼓動にステークホルダーが多いBtoBのほうが、この影響度合いは大きいですね。法人顧客が購買行動に移る前に「想起集団」に入っていない製品、サービスは、そもそも選定から漏れてしまうといことも、調査で分かってきています。

コミュニティがCtoCの情報フローに対応したマーケティングのカギに

上記のように、購買行動への影響度合いが増しているCtoCの情報フロー、自社製品・サービスに関する情報も組み込んでいきたいと考える人は多いはずですよね。それをする上では、以下を考える必要があります。

- 増加するCtoCの情報フローのなかで、いかに自社製品・サービスに関する「発信者」と「受信者」が出会う確率を上げるか?

- CtoCの情報フローのキモである「体験」「共感」が、自社製品・サービスについても生まれやすい、伝わりやすい環境を作ることができるか?

- 顧客の「想起集団」に、自社製品・サービスが入りやすくするためには?

そう、ここで登場するのがコミュニティというわけです。特に、自社製品・サービスにとって適切な「発信者」と「受信者」が出会いやすくなるためには、そのためのコンテキスト設定がされたコミュニティの存在が特に重要になります。図で示すとこんな感じ。

このようにコミュニティが機能するためには、その場のコンテキスト(関心軸、方向性)が共有されているのが大前提で、その上で情報発信・流通が加速するための、心理的安全性=トラストが確保されている環境がカギになります。そして情報発生の頻度や流通量を増やすためのアウトプットを促す仕掛け、が組み合わさることで、効果が高まるわけです。逆に、これを意識しないまま、企業サイドが「コミュニティ」と称する器や場を作っても、十分に発火しません。(事実、そういう”自称”コミュニティも沢山目にしてきました)

いままでもCMC_Meetup などで訴求してきた、コンテキスト、トラスト、アウトプットの3つのファーストがやはり欠かせない要素になりますね。

New Place、New Approach

このブログの挿入スライドで気づかれた方も多いかと思いますが、この「デジタル時代の情報フローのCtoC化に対応したマーケティング手法としてのコミュニティ活用」のストーリーで、コミュニティマーケティングの説明スライドも、この1か月ほどでだいぶ一新しております。

このストーリーが、どの程度響くのかの確認や、更なるブラッシュアップのために、アウェイな場所も含め、これまでとは違う登壇機会に、どんどん出ていきたいなと。

手始めに、来週、WBS(早稲田大学 大学院経営管理研究科) のMBAコースの授業(消費者行動論)の中で、このストーリーでご紹介してきます。MBAコースの皆さんに、果たして通用するか、今から楽しみ、です。

このMBAの授業でのフィードバックも、どこかでアウトプットできれば、と思っています。

皆さんのほうでも、この「CtoC化するマーケティングとコミュニティ」なストーリーを紹介する登壇機会があれば、お声がけいただけると嬉しいです!

---

(2023/12/02追記)

コミュニティ参加者が、どのような動機でコミュニティに参加しているかの調査アンケート。前述のWBSで、まさにコミュニティマーケティングを修士論文テーマにしている方がいるので、こちらでも共有です。

これもCtoCの情報フローとコミュニティの関係や、受信者から発信者になるメカニズムの裏付けになる調査だと思いますので、このブログに興味持った方はきっとこちらのアンケートも気になるハズ! アンケート回答者は「B2B製品のコミュニティ参加者」という制限はありますが、もしそれに該当していたらご協力を。有効回答していただいた先着200名の方には、1,000円のアマゾンギフトカードもいただけるようなので、お早めに!!

wasedaunivcampus.au1.qualtrics.com

CMCとCLSの違いを、CMX出張中に整理する

はい、タイトルがすごくハイコンテキストだと思います(笑)。このCMCとCLSの略語にピンとこなかった人は、スルーして大丈夫かと。

ちなみに、タイトルに出てきた各略語の意味は以下の通り

CMX Summit はUSでCMX HUB を母体として行われている、コミュニティマネージャー、コミュニティマーケティングのためのビジネスカンファレンス、CMC_Meetup と CLS高知 は、いずれも小島が発起人(のひとり)になって開催している、企業などをバックに持たないコミュニティイベントになります。

というわけで、明確にCMXは別モノなんですが(笑)、CMCとCLSは確かに混同してしまう人も多そうです。

タイトルにCMXも入っちゃってるのは、たまたまこのブログを書いてるタイミングで、CMX Summit の参加でUSに来てるので、コミュニティつながり×Cから始まる3文字つながりで入れてみました!

きっかけ

CMCとCLSの違いを書いておこうと思ったのは、最近立て続けに、この違いについて質問があったから、なんです。

具体的には、CMC_Meetupリピーターの人、CLS高知リピーターの人から、それぞれ「CLS高知とCMC_Meetup の違いって何ですか? それとも実質同じものですか?」 という問いが続いて、ハッとしたんですよね。自分の中では明確に違うこの二つが、そうみられてるのか、と。

同じようにみられていること自体に大きな弊害があるわけではない(それぞれのイベント、コミュニティの趣旨に賛同して参加してくれればいいので)とも思ったのですが、誤解があると食わず嫌いになってしまう可能性もありますし、なにより「普及の第一歩は、正しい理解から」と思うタイプなので、このあたりちょっと整理したいと思いました。

あ、繰り返しますが、CMSとCLSというキーワードにピンと来ていなければ、スルーいただいて大丈夫です(笑)

なぜ同じに見える?

CMC_Meetup にも ”CMC_Meetup 高知” という地方開催のものがあったり、最近、”CLS東京” というタイトルのイベントも開催されたり、で確かに混乱しやすいのもありますがそれ以上に、

-

どちらも同じ人が主催してるっぽい

-

どちらもコミュニティイベントらしい

-

どちらも、地域ごとに開催がある(CMC_Meetup は東京をはじめ全国 高知から始まったCLS高知も、CLS道東、CLS東京、、、と拡大中)

という共通項があるからだと思います。

おまけに、写真を撮ると、こんな感じで「C」のマークを手で作るところも似ているので、はたから見たら同一視されがちなのはわかります。

#CMC_Meetup も #CLS高知 も、写真のハンドサインが「C」で同一な件。確かに写真だけ見ると、違いが分かりにくいかもー。

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年10月2日

※CLSのは逆になってるw pic.twitter.com/Ef1gpWPieU

あえていえば、CLS高知には「鰹」があるけど、CMC_Meetup は特に「鰹」色はない、くらいがわかりやすい違いでしょうか?(笑)

CLS高知といえば鰹!!

ちなみに、どちらもコミュニティイベントで、地方開催もあるのはその通りなんですが、同じ人=小島がやってる、というのはあまり正しくなくて、どちらも発起人ではあるけれど、運営自体はそれぞれ10名くらいの体制で運営チームがありますし、イベントの進行そのものも、私以外の人がやってることが多く、個人プロジェクトってわけではないんです。

が、ついついCMCとCLSへの「愛情」が溢れてしまって、私からソーシャル等への露出が多めなのは確か。そのように見られがちなのは自覚してます。ちょっと色は薄めたいとは思ってますが、自分の自己紹介スライドでも、こんな感じで紹介しちゃってますしね。

自己紹介スライドの写真もハンドサインが「C」な件

じゃ、なにが違うの?

名称や写真、イベントだけを切り取ると似た面が多いかもしれませんが、それはいわゆるHowの部分が似ているだけで、CMCとCLSはそもそもの目的=Objective が全然違う設計になってます。

Objectiveが違えば、そこに呼ぶべき人(Who)、訴求する内容(What)、伝え方・実施の仕方(How)も異なってきますよね。このObjective とWho、What、Howの関係性はこのように考えています。

では、CMCとCLSってそれぞれどんなObjective設定なのか? 端的にいうと下記のようになります。

- CMCのObjective=コミュニティマーケティングの実践者・成功者を増やす

- CLSのObjective = 地域課題の解決に取り組む人(県内)と、外部にネットワークを持つ人をつなぎ合わせ、課題解決を前進させる

つまり、

と理解すると、だいぶ違いが分かりやすいかと思います。

CMCはコミュニティマーケティングそのものの普及がゴールで、CLSは課題解決がゴール。なので、CMCが地方開催するのは、コミュニティマーケティングを学びたい、実践したい人がいるところ、集まりやすいところ、であり、中で話される内容はどこで開催されても基本的には同質性が高いです(もちろん、地域ごとの特色はあります)。

最近も、名古屋のCMC_Meetup に参加した人が、広島でもやってみたい! と企画を初めていただいて11月に初開催となる流れになっています。場所とコミュニティマーケティングを学びたい人がいれば、どこでも開催しうるのがCMC_Meetup の強みでもありますね。

今月、名古屋で初めて参加してとんとん拍子で決まった初の #CMC_Meetup 広島開催!@hide69oz さんはじめご賛同いただいた仲間も集まり11/24に広島の名所「おりづるタワー」で開催します!(ドリームアーツ様ありがとうございます🙇🏻♂️)

— 風西|マーケ|製造業🚗←観光業✈️ (@kazenishi14) 2023年9月29日

しかもこの日は #CMC_Meetup 7周年👏

みんなでお祝いしましょう! pic.twitter.com/KpQBbX5OFW

一方で、CLSは「どの地域のどんな課題に向き合うのか」がスタートなので、地域ごとでだいぶ内容や登壇者が異なります。しかしながら、集客や登壇者発掘の方法には、コミュニティマーケティングの手法(Sell Through the Community)を使っていますし、イベントだけでなく、コミュニティとして成立できるように「コンテキストファースト」「トラストファースト」「アウトプットファースト」の3つのファーストは徹底して行っています。

2022年から、CLS高知からのスピンオフ的に始まった「CLS道東」は、高知とはセッション内容や登壇者層というHowの部分は結構違いがありますが、Sell through the Communityの活用や、3つのファーストの徹底など、フレームワークは同じものが適用されています。つまり、内容は違うけど、地域活性という目的や、イベント設計のフレームワークは共通というのが、CLSの各地イベントでの特徴といえます。

なので、内容や場所を変えながら、「課題のある地域」で、それをコミュニティのチカラで解決したい、と思う発起人がいれば、CLSも(CMCと同様に)各エリアで開催が拡がる可能性があります。先日、東京でもCLS東京がパイロット版的に開催されましたし、静岡県・三島でも開催される機運も!

こちらスネーク、ボーディングブリッジで、#CLS三島 実行宣言を確認した。#きっかけはCLS #CLS道東#CLS高知 pic.twitter.com/uU64D78vT5

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年7月2日

違うけど相性ヨシ!コミュニティ越境のススメ

どうでしょう? ざっくりと違いが伝わりましたでしょうか?

日本でも、コミュニティ○○という名のイベントがだいぶ増えてきた感じはありますが、「コミュニティ」とつけば全部同じか? といえば、そうではないのと同じで、CMCとCLSも割と違いのあるイベントであり、コミュニティです。

でも、底辺を流れる「Sell through the Community」や、3つのファーストなど、イベント、コミュ二ティの基本設計部分が同じフレームワークを使っているので、実はDNAレベルでかなり近いんでしょうね。だから、外から見たら同じ雰囲気があるんだとな、書いてみて改めて感じました。

直近のCMC、CLSそれぞれのアウトプットを見てみても、そう見えるな―と(笑)

というわけで、これまでCMCだけだった人、CLSだけだった人も、お互いのイベントにいってみても居心地は悪くなさそう、です(笑)。実際、双方に参加したり、登壇している人も少なくないので。

ちょっとでももう一方に興味、関心があれば、ぜひ参加してみてはいかがでしょう? きっと新しい世界が広がってると思いますよ。

コミュニティで越境、おススメです!

バイバイ ツンデレ姫👸

出会いと別れ、皆さんもいろんなシーンで経験あると思います。必ずしも二つが同時で来るわけではないですが、やはり新たな出会いのためには、別れも必要、ですよね?

ということで、一体何のハナシだと思った方も多いかと思いますが、最近手放したイタリアの至宝:MVアグスタ F4 との思い出を。

気がつけば「増車」の誘惑

釣り竿だったり、ギターだったり、知らない人からすると「同じもの」でも、そこにハマっている人には「違い」がちゃんとあって、知らず知らずのうちにどんどん増えていく現象=沼って、ありますよね?

近年の私の場合、それがまさに起こっていたのが「バイク(オートバイ)」。3年前にガレージオフィスを作ったときに、当時持っているバイクよりも多めに収容できるように設計していたのが、ついうっかり機能してしまい(笑)、気になったバイクがいつのまにかガレージに収まってる、という流れができてました。

気がつけば、最大で5台のバイクがガレージ内にあるという、傍目からみるとオフィスなのか、バイク屋なのか判別つかない状況に。多めの来客時には、ガレージからバイクを外に出しておく必要も。

今日は多めの来客なので、バイクを #ガレージオフィス の外へ。 pic.twitter.com/PBDzkprUiq

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2022年12月3日

この光景を見ると、バイク屋と勘違いする人がいてもおかしくないですね。実際、朝ガレージのシャッターを開けると、外に知らない人がたってて、「あのー、パンク修理お願いしたいんですけど」と言われたこともあったり。

今朝、 #ガレージオフィス のシャッターを開けたら、スクーターを押してきた男性がやってきて、

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2022年11月22日

「パンク修理できますか?」

と。

いや、普通のオフィスなんですが。。 pic.twitter.com/H4NanSKRTk

ゆるむイタ車への警戒心、そして出会い!

そんな増車モードの中で勢力を伸ばしてきたのがイタリア車勢。いや、元々はバイクでなく、4輪の「営業車」であるアルファロメオ・ブレラがガレージオフィス初のイタリア車だったわけですが、その後にモトグッツィ・Griso 8v を手に入れてから2輪も4輪も日常的にイタ車に触れる環境が出来上がりました。当初覚悟してたほど、そんなにクリティカルなトラブルは2台ともなかった(今にして思えば、ちょくちょくマイナートラブルはありましたが)こともあり、イタ車に対する警戒心(笑)がだいぶ薄れてきていたときに出会ってしまったのです。そう、イタリアの至宝・MVアグスタ F4に!

昔からの憧れのモノが、意外と手に届くところ(値段もコンディションも)にあると知ったら、ちょっと無理してでも手が出てしまいますよねー。というわけで、気がついたら契約。自分がF4 に乗れるときが来るなんて考えもいなかったので、この納車待ちの時はそうとうワクワクして待っていたのを思い出します。

初日からいきなりの洗礼、そして伝説へ

待ちに待った納車日、まずはバイク屋からガレージオフィスまでの初乗り。ひととおり操作のポイントを教えてもらってガレージに向けて走り出しました。「おぉ、これがフェラーリが技術協力したと言われるエンジンかー、レスポンスも音もすごいゾ! でもアイドリングが安定しないなー」、と一人でブツブツ言いながら走っていると、いきなり「ストン」と。ガレージまであと30mのところでまさかのエンジンストップ!

そのまま、バイク屋までトランポで直帰となりました。

これは結局、電気系統(フューズ)の問題で、メカ的に壊れていないってことが分かって一安心。再び、手元に戻ってきたF4 との初ナイトランにソロで繰り出したのですが、途中の高速道路で急に進まなくなる緊急事態発生!

幸い、PAのすぐ手前だったのでなんとかそこにたどり着き、色々診てみたら、なんとリアブレーキが完全にロックしている状態。これはレッカーかなーと思いましたが、しばらく放置しておくとロック状態が解消したので、リアブレーキを一切使わずなんとかガレージまで帰還。翌日、再びバイク屋に引き取られていきました。

リアブレーキ再整備のあと、懲りずにナイトランに。バイク屋にテストもしてもらっていたので、まぁ同じトラブルは再発しないだろと思いつつも、また高速でとまってしまうとおっかないので、今度は仲間と一緒にナイトランへ。

そこでまさかの同じトラブル発生!

仲間に見守れらながら(笑)、高速料金所の先で完全にストップ! ブレーキが引きずられすぎて、ローターが真っ赤です。こんなの普通じゃないですねー。

三度、バイク屋へお帰りになることになりましたw

このころから、「走れば必ず拗ねてしまう」というイメージが仲間内に広がり始め、F4にはいつしか「イタリアの至宝」ではなく、「ツンデレ姫」(走り出すとすぐ拗ねてしまうくせに、ガレージではそのルックスとサウンドで走りへと誘う、の意味)という愛称が定着することに。

愛情の総量ってあるよね

さすがに、21世紀のバイクで(それでも製造から16年くらい経ってる古いバイクです)こんな状態は普通ではないわけで、何度かのパーツ交換を経て、3か月位たったらだいぶ安定稼働するようになりました。少しづつ遠出もできるようになって、富士山にF4があつまる会合(タンブリー二祭)に出かけてみたり、ナイトランにも周りに迷惑をかけずに参加できるようになったりと。

が、不思議なもので、手がかかってたバイクが普通に走るようになると、他のジャンルのバイクに気持ちが移ったりもしますよねー。自分の中では、それがオフロードやフラット林道のジャンル。

この分野では、ホンダのCRFや、BMWのGSあたりがテッパンの選択肢ですが、アルファロメオ、モトグッツィ Griso 8v、アグスタF4、、、とイタ車づいてたこともあり、たぶんレアな選択ですが、ここでもイタ車を選択!

ミドルサイズながら、シャフトドライブ(オフロード走行後のメンテが楽!)ということで、新たにモトグッツイのV85TTを導入。往年のパリダカレーサーっぽいルックスがお気に入りで、パリダカのゴールを思わせる、SSTRの千里浜ゴールでもすごく「映え」ます!

V85TTが来て、なんとガレージオフィスにある「イタリア車」は4台になりました。ちょっと古い(V85TTは現行機種ですが)クルマやバイクは、マメに乗ってあげるのが調子を保つコツなのですが、そのローテーションも守れなくなってくるという、、、 自分がバイクやクルマに注げる愛情と(ガレージの)スペースの限界を感じるように。。。。

気がつけば、イタ車4台体制となってた #ガレージオフィス 前。#アルファのある生活#V85TT#Griso8v #MVAgsuta pic.twitter.com/x9kDhUhFia

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年1月29日

このイタ者軍団の他にBMWのバイクが2台=計6台あったわけで、これはちょっとキャパオーバーですね。実際、特定のバイクにだけ乗ってたりすると、乗られなかったクルマやバイクでバッテリーあがりが起こりがちに。。。

別れの季節

これは台数を削減しないと、バイクにも自分にも良くない、と思い始めたころに、一番早く「車検」のタイミングが来てしまったのが、なんとF4。そして、F4には当初からガレージオフィスにおける「ポジショニング」(マーケターっぽいw)に課題がありました。そう、同年代のSS=BMW HP2 Sports が既にいたという事実。見た目の趣はだいぶ違う2台ですが、バイクカテゴリー的には完全にキャラ被り、です。

F4がキライになったわけではないけど、他のバイクを先に手放すのも理由がないな、、、と悩んでいる所に朗報が。なんと、夜走りをご一緒しているチーム (Weekend Night Riders) の方から、この車検のタイミングで、F4を引き取ってもいいよ、と。

つまり、ガレージオフィスからはいなくなってしまうけど、会おうと思えばいつでも会える(わけではないけど、気持ち的にw)ところに、F4が引っ越すだけと思うと、だいぶ気が楽になりました。なので、このお申し出に甘えて「ツンデレ姫」を仲間のガレージに託すことに。

というわけで、今、ツンデレ姫は別のガレージで愛情を注いでもらってます。

そして、時々夜走りでも幸せそうなツンデレ姫に会える感じが、完全に元カノ感(嘘ですw)

実は、これまでに所有したバイクでも2番目に短いお付き合い(約1年)でしたが、強烈な印象を残してくれた一台でした。ツンデレ姫、ありがとう!!

そして、別れの後には出会いがある、ということで、その話はまた別の機会に!

7期目に向けて -- それでもまだ「初日」なStill Day One近況報告

本日、5月1日はStill Day One 合同会社の登記日、ということで今日から7期目です。

先日、とある白ワインな会合に行った際に、「最近何やってるの?」と聞かれることが多かったので、近況報告代わりのブログを。

パラレルマーケティング支援先

一部、「社外取締役」のような、個人請けしかできない業務もあるので、全てがStill Day One合同会社経由というわけではないですが、常時6~8社位の支援に関わっています。この数が自分的にはコンテキストスイッチがきちんとできる範囲、ってことになりますね。そして支援方法も大きく代走・伴走・コーチ、という3つのレベルにわけて運用しています(全部「代走」だとこの数はできないですよね)。

代走・伴走・コーチの分類については、昨年のブログで細かく紹介しているので、ご興味あればこちらを。

最近の傾向としては、B2BやITといった私の経験値の長い分野だけでなく、小売りやD2C、そして人材/キャリア支援系のビジネスからもお声がけが来ることが増えてきました。もし、フルタイムで一社のシゴトをしていたら、こうした業界の枠を超えて経験値があがることが少なかったはずなので、このあたりは今のパラレルキャリアな働き方を選んでよかったな、と思うところです。

あと、誤解もあるのですが「コミュニティマーケティング」の文脈だけで受けている支援ってほとんどなくて、マーケティング戦略全般で支援することの方が多いですね。コミュニティマーケティングは、あくまでも(有益な)実行手段の一つ、ということで。

「コミュニティ×マーケティング」分野の拡がり

とはいえ、コミュニティマーケティングは自分にとって重要なテーマであり、普及させたい考え方です。思えば、2014年のこの記事から、日本で「コミュニティマーケティング」というコトバが(今の文脈で)流通するようになったわけですが、

ほぼ10年近くたった今、「コミュニティマーケティング」でGoogle検索すると、ちゃんとその検索ワードを買った企業の広告が出るまでになっているのを見ると、そこに一定の経済的なエコシステムがあるカテゴリーにまでに育ってきた感があります。

ただ、人やベンダーによって「コミュニティマーケティング」の定義や範囲も違ったりしているのが見られるので、そろそろアカデミア方面で研究されたり、共通理解となる定義がでてきたりするといいな、と思い始めています。

というわけで、大学/大学院などで学んだり教えたりしている方々のお力を借りながら、言語化、定義化も進めていきたいと考えるようになりました。最近、ご縁があってこうした機会に恵まれてきたので、この流れは大事にしていきたいところ。

本日のソーシャルビジネスの実務の講師は、

— 柚木 理雄/越後湯沢の集落で空き家活用 (@MYUNOKI) 2023年4月25日

コミュニティマーケティングの@hide69oz さん。

中大生、本当に贅沢な講義を受けてると思う。

大学院で、MBAコースな皆さまに #コミュニティマーケティング のお話しをする実績を解除しました!

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年4月29日

機会を作っていただいたWBSの及川ゼミ、澁谷ゼミ、川上ゼミの皆さま、ありがとうございました!#CMC_Meetup にも、ぜひお越しください! pic.twitter.com/6wU62YWBKR

これらのご縁から、それぞれ別の講義やゼミでも追加でお話させていただく流れができつつあります。

「コミュニティマーケティング」というコトバが誕生して、来年で10年になるわけですが、10年目にしてようやくアカデミアの方に注目されるところにたどり着いた感じ。まさにStill Day Oneですね。

また、コミュニティマーケティングを考えるコミュニティ=CMC_Meetup も、年々増えるニーズに対応しながら、フォーマットや開催地域を増やしていますので、こちらもぜひご覧いただければと。

OWWH(Objective = Who x What x How)フレームワークの活用促進

マーケティング戦略や施策立案支援やコミュニティ設計支援を行う上で、ここ数年多用しているのが、そのビジネスや施策の勝利条件=Objective を設定し、そこへの「近道」をWho(誰に)、What(何を)、How(どうやって)の掛け合わせで組み立てる方法です。これをOWWHフレームワークと呼んで、多くの支援先で導入しています。支援先で関わる実務者やステークホルダーが多くなればなるほど、このOWWHを導入することで、どこに課題があって、なにをカイゼンすべきかが見えやすくなるので、迷走する率がグッと低くなる感覚があります。

Objective = Who x What x How の構造は、最近使っているスライドを抜粋してご紹介すると、まず基本の考え方がこちらで、

細かくは、それぞれになぜそのOWWHなのか(Why)を設定し、

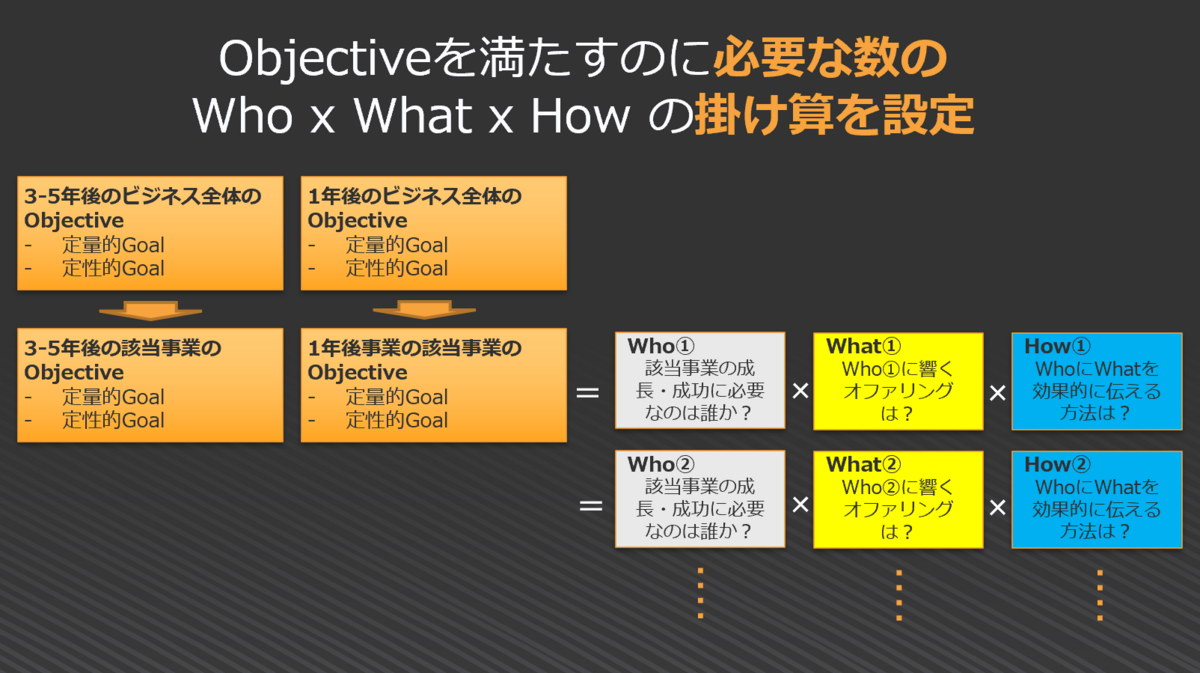

Objective(勝利条件)を満たすために、Who x What x How が何ライン必要なのかを考える必要がありますね。

コミュニティマーケティングの設計も基本はOWWHフレームワーク進めていきます。で全社のビジネスとの連動を考えたObjective 設定をするのがキモになりますね。

このあたり、5/11開催の CMC_Meetup Tokyo でも、コミュニティのObjective や、他の施策との掛け算の重要性のお話しをするので、ご興味あればぜひこちらにもご参加を!

戻ってきた「現地現物」の流れ

コロナ禍が完全に開ける前から、比較的オフラインファーストに活動を戻してきていましたが、この2023年4月までの1年(Still Day One:第6期)で、出張日数はざっくり100日でした! 私本体の「現地現物」主義な動きが、だいぶ戻ってきた数値だな、と。

Still Day One 合同会社、今日(4/30)が6期目の〆日で出張日の計算(=出張手当計算)をしておりましたが、2022年度は

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年4月30日

・国内:99日

・海外:5日

となりました。

来年は、海外も少し増えるかなー。

個人としても発起人であり、Still Day One としても継続してスポンサードしているCLS高知のような地方イベントも、オフラインファーストを徹底して、現地現物でしか得られないインプット、アウトプットをしていきたいと思っています。こうした地方でのイベントでもテーマさえピン!ときたらどんどん参加していきたいので、ぜひお声がけいただければと!

あ、今年のCLS高知【初鰹編】は、エントリー開始2時間で100名近いチケットがSold Out する、という人気イベントに成長しました。今回エントリーができなかった皆さん、ぜひ10月の【戻り鰹編】をお見逃しなく!

先ほど、アメリカ西海岸のRedwood Cityで10月に開催されるCMX Summit 2023 のチケット(現地時間の4/30までがアーリーバードでチケットが安かった)も入手しましたし、今年はもう少し海外も増えるかも。そうした海外イベントでもお会えできる方が増えるといいですね。

ガレージオフィスのお客さま

Still Day Oneの拠点といえば、そう、ガレージオフィスですね!

2020年の夏に拠点開設してから、着々と備品(笑)も増え、だいぶ自分らしいガレージオフィスに仕上がってきたと思います。

最近は、私のおシゴトより、ガレージオフィスに興味がある人が増えているような(笑)。

いらしていただいた皆さんは、このようにツイートでログしております。

本日の #ガレージオフィス のお客様。

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年4月21日

5/11の #CMC_Meetup は相当面白い内容になりますよ!

そして、globe 最高!!#コミュニティに掛け算を pic.twitter.com/8M5Xhzocgd

本日の #ガレージオフィス のお客様。日本酒との2ショットが似合うCEO (@osake1st )、テスラ乗って颯爽と帰っていきました! pic.twitter.com/0mumsxUSOw

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年4月17日

昨夜の #ガレージオフィス のお客様。

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年4月8日

結局、マーケター気質が溢れ出してしまって、クラフトビールとハイボール片手に、ずっと #ボドゲ のマーケシナリオ検討(と一部実行もw)してたマーケナイトでした!

またやりましょう! pic.twitter.com/ynv6oqhQrM

本日の #ガレージオフィス のお客様。自由人なお二人です! pic.twitter.com/CtCrlPiaft

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年3月9日

本日の #ガレージオフィス のお客様。今年の #CybozuDays は更にパワーアップしますよ! pic.twitter.com/ZXjP3Zz4JV

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2023年1月23日

ということで都心にあるわけでもないのに、訪問いただける方が増加傾向です。出張も多くなっているので、ふらりと来られていもいないときが多いので(もちろんミーティングでシゴト中の時もあるので)、お越しになる際は、事前にご一報を!

いろいろ進んでいるようでも、Still Day One

Still Day One 合同会社としてはまる6年がたち、7期目にはいるわけですが、日々学びや出会いがありますね。

社名の起源でもある、「常に初日」の感覚を忘れず、いい意味で「慣れず」に、今年度も面白がりながら進んでいきたいと思っています。面白い話には積極的に巻き込まれ力を発揮していくつもりなので、お声がけいただければと。

でも、それ以上に私からお声がけすることも多いと思うので、ぜひ巻き込まれてください(笑)。

異端から先端へ。普及期に来たコミュニティマーケティング

「リスキリング」が最近は話題ですが、私もマーケティングスキルの学び直し、ということで昨年4月から7月まで早稲田大学NEO のマーケティング講座に通っていました。久々に毎週学校にいったり、課題をグループ討議したりで、すごくいい時間になったと思っています。

WK4. 今日も学ぶよー。#某マーケ講座 pic.twitter.com/FXUGkI8lum

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2022年5月14日

学びは沢山あった一方で、ひとつ感じていたのは、こういうマーケや経営講座のカリキュラムに「コミュニティマーケティング」が普通に採用されるようになるのは、いったいいつだろう? ということ。NEOの講座でも、コミュニティの重要性や、活用事例に触れるセッションはいくつかありましたが、一コマまるまるコミュニティマーケティングについてレクチャーされるセッションはまだありませんでした。そこから考えると、「コミュニティマーケティング」はまだまだマイナーな存在ということなのかもしれません。

コミュニティマーケティングは「異端」なのか?

そもそもコミュニティマーケティングというコトバが、今の文脈で日本で流通するようになったのは、2014年のこちらのログミーの記事からだと思います。

この記事がスタートってことは、コミュニティマーケティングというコトバや考え方自体が私の造語や体験から始まっているわけで、そこからして「オレオレ理論」っぽい要素も多く、異端と言われれば否定しづらいですね。アカデミアとかでの研究対象にも、ほとんどなっていないと思うので、主流ではない考え方なのかもしれません。とはいえ、今「コミュニティマーケティング」というワードでGoogle検索すると、各社のサービス紹介等が広告としても出てくる=「コミュニティマーケティング」が広告ワードして購入されている実績もあるわけです。記事が出て(2014年)から8年ほどたって、実カテゴリーとしては存在感が出てきているように思います。

そして、コミュニティマーケティングを考えるコミュニティ=CMC_Meetup のグループ参加者は最近ますます増加傾向で(3,400名を超えました)、オフライン、オンライン含め、コンスタントに会合も開催され、#CMC_Meetup のハッシュタグでの発信も絶え間なく行われるなど、二―ズや実践者、アウトプットは確実に増えてきています。

海外市場での "Community Marketing" との答え合わせ

そんな中、自分の中では大きな出来事だったのが、昨年秋のこの会食。

Asanaのグローバルでの #コミュニティマーケティング 戦略/施策と、自分の考えとの答え合わせ。

— オジマヒデキ @ パラレルマーケター (@hide69oz) 2022年10月26日

違う市場、違うプロダクト、違うステークホルダーでも、コアの考えが同じってことを確認できたのでヨシ‼︎ (この分野では、日本は全然遅れてないよ)#CMC_Meetup pic.twitter.com/7BxSY3iPfL

Asanaでグローバルでのコミュニティマーケティングを統括(Head of Global Engagement Marketing)しているJoshua Zerkel と、実務面から戦略面に至るまで幅広に話をさせてもらいました。(引き合わせてくれたAsana Japanの長橋さんに感謝!)。

コミュニティを他のマーケティング施策と組み合わせることの重要性、ROIやKPIに対する考え方、コミュニティマネージャーに求められるスキル、果てはCMX Hub(世界最大規模のコミュニティマーケ/コミュニティマネージャー向けFacebook グループ)でやり取りされる投稿に関するコメントまで(笑)、お互いの考え方や実際の行動が、かなりシンクロ率高いなと感じました。

ツイートにも書いているんですが、ここで重要だったのは「違う市場、違うプロダクト、違うステークホルダーでも、コアの考えが同じってことを確認できたのでヨシ‼︎ 」ということ。オレオレ理論や自分の限られた経験値だけの事ではない、っていうのをすごく実感できた会合でした。

「足し算」で終わらない、「掛け算」になるコミュニティマーケ施策を!

異端かどうかはともかく、「コミュニティマーケティング」を実装したい、学びたい、というニーズは年々増加しているように感じます。

私のバックグラウンドからすると、いわゆるSaaS/サブスクかつB2Bな方々からの引き合いが多い様に思うかもしれませんが、最近はB2C、D2Cな方からの相談も多いですし、B2Bでも非ITの製品・ソリューションを扱う企業からのご相談も多いです。

実際、2022年9月の京都、2023年2月の福岡で開催されたICC サミットでも、コミュニティマーケティングのワークショップを担当させていただいたのですが、どちらも定員を超えるエントリーをいただき、その属性もかなり幅広でした。

そして、こういうコミュニティマーケティングのワークショップやレクチャー系の場で最近私が協調していることが、コミュニティ施策を「足し算」で終わらせず、「掛け算」にするアプローチ。

あまりにも「コミュニティ」の盛り上がりやアウトプットだけに注力しすぎると、確かに一定の効果はあがるものの、ビジネス全体への貢献度は、プラスα程度の施策で終わってしまいます。

こちらのスライドにあるように、コミュニティがスケールする施策で、「顧客獲得」「顧客育成」「顧客理解」につながるためには、

コミュニティ施策が、後ろ行程にあるマーケティング施策、営業施策、カスタマーサクセス施策にどんなバトンを渡すことになっているのか、または前工程から何を受け取ることになっているのか、そしてそれがどれくらい渡すことができれば「うまく行っている」といえるのかが、クリアになっている必要がありますね。

その為には、全社Objectiveから、コミュニティ施策のObjectiveを設定して、Who、What、Howを考えるという、OWWHフレームワークの活用も、ぜひ行っていただきたいです。

※参考スライド:CMC_Meetup 福岡オープニング資料:

コミュニティマーケティングは異端から先端へ!

上で書いた通り、コミュニティ施策に向き合う=顧客に向き合うことが不可欠なわけですし、LTV重視の昨今のビジネス戦略とも相性がいいことがわかります。

これは、コミュニティマーケティングは、もはや「異端」ではなく、マーケティングに必要なエッセンスのど真ん中な部分と深くつながっている。むしろ、「先端」ともいえる部分を担うのではと考えています。

今年あたりからは、コミュニティマーケティングが、異端から先端にポジションチェンジする時期ではないかと思っています。この考え方に賛同いただけたり、確かに!と思われる方は、CMC_Meetup の活動などで、ぜひご一緒できればと!

6年目のシマシマ団。コロナ禍からのリカバリー期を振り返る

本ブログは2022年 JP_Stripes Advent Calendar 2022 の12/1分のエントリーです。

---

2017年3月に立ち上がった、オンライン決済プラットフォーム Stripe のユーザーコミュニティ:JP_Stripes。その年から始まったJP_Stripes のアドベントカレンダーで、コミュニティの1年を毎年振り返ってきました。

- 2017年:JP_Stripes 初年度活動記(または、しましま団全国縦断記)

- 2018年:キャッシュレスをコミュニティで学ぶ -- JP_Stripes (または"しましま団")2年目の歩み

- 2019年:3年目のシマシマ団、3つのProgress

- 2020年:コロナ禍におけるJP_Stripes 活動奮戦記【2020年版】

- 2021年:5年目のシマシマ団、オンラインシフトの行方 -- 2021年のJP_Stripesアクティビティログ

そして、今回が6年目の振り返り、となります。

オフラインが戻ってきた!

一番のトピックはやはりこれかと思います。2020年、2021年と、オンラインのフォーマットやツールを色々トライしてきて、オンラインでの「情報発信・流通の型」みたいなものはできているのですが、コミュニティを支える大事な骨格である、参加者同士の「ヨコのつながり」を拡げるところは、やはり課題が残っていました。既につながりがある関係性であれば、オンラインでも維持、メンテできるのですが、新たな出会いを創るのはかなりハードルが高めです。そして、オンラインイベントが繰り返されていくと、発表者と聞き手の分断、聞き手同士の共有体験の(劇的な)減少、が深刻化していくことになりがちです。

オンラインにはもちろんその良さがあるのですが、コミュニティの熱量の維持、いや熱量を上げたり、発火させたりするところは、やはりオフラインの要素も欠かせないところです。そして、2019年の春頃から止まっていたオフライン開催が、今年ようやくリブート!

6月の札幌開催を皮切りに、7月には福岡(福岡は更に年内にもう一回開催)、10月には沖縄、そして11月には岡山、と着々と地方でのオフライン開催のリブートが進んでおります。

年明けには、更に宮崎、大阪、再び札幌でのオフライン開催も準備中で、徐々にではありますが、オフライン開催のペースが戻ってきています。今後も、オンラインの良さ(参加のしやすさ、幅広い層へのアクセスなど)も活かしつつ、オフライン開催のペースを上げていければと思います。

写真は、先日の岡山での久々の「角度12度」のシマシマ団のポーズ!

Connpassにお引越し!

そして、上記の札幌でのオフライン開催を機に、イベント告知・集客のプラットフォームをConnpassに引っ越ししました。理由としては、①オンライン・オフライン双方のイベント告知・運営を一つのプラットフォームでカンタンにできることと、②より多くの新規ユーザー(特にIT系、SaaS系の皆さん)の目にとまりやすい、というところですね。

徐々にグループ登録の方も増えてきておりますが、「見逃してた!」という方は、ぜひJP_Stripes のConnpass にご登録を!

5周年記念Week!

今年の3月は、JP_Stripes 発足後、満5歳を迎える! ということで、その週は毎日オンラインセッションを開催するという新たな試みを実施。こういう連日イベントを開催するパターンだと、オンラインで助けられる部分が多々ありますね!(間にオフラインを挟みたいところですが)

初日は、昨年末から開催されていた開発者ガイドコンテストの上位入賞者をお招きしてのAward Talk に始まり、他にも連日テーマを変えてランチタイムに JP_Stripes にまつわるいろんなトピックをお話させていただきました。下記にいくつかアーカイブも貼っておきますので、よろしければぜひご覧ください!

コミュニティのYouTuneチャンネルもお引越し!

そして、上記の5周年Weekの頃は、StripeのDeveloper チャンネルに間借りしていたJP_Stripes の動画配信ですが、夏以降にコミュニティ独自のチャンネルに移行を開始。現在のオンラインイベントなどは、こちらからの配信になっています。

最近のJP_Stripes のオンライン配信のアーカイブはコチラを。

そして、皆さんチャンネル登録もぜひ!

ローコード、ノーコードの波 Builder向けを明確に

もともと、DX(流行りのアレではなく、Developer eXperience の方)には高い評価のあるStripeですが、最近はいわゆるコードを書ける人(Coder)でなくても、簡単にサービス構築ができるローコード、ノーコード寄りの新機能やアップデートが増えてきています。

それに合わせて、ミートアップの内容も、ローコードやノーコードを活用してシステムたサービスを「組み上げる」人=Builderの方にフォーカスしたものも増えてきています。ミートアップの回ごとに、いわゆるDeveloper向けなのか、Builder向けなのかを意識してコンテンツを出し分けるようにしてきています。

例えば、下記のような内容で。

この回でも、Stripeと(サイボウズ社の)kintone の連携事例がでていましたが、こういうのは今年になって出てきた新しい流れかな、と思っています。

来年に向けても、こうしたBuilder 向けのコンテンツや事例が、もっと JP_Stripesで出てきそうですね。

あ、もちろんDeveloperな方向けのコンテンツも、StripeのDeveloper Adovocate である岡本さんがQiitaとかにガンガン上げてますので、ぜひこちらもチェックを!

What's Next?

オフライン開催できる環境がだいぶ戻ってきていますので、東京も含めて引き続きオフラインでのミートアップのリブートは進めつつ、タイムリーに情報発信・流通できる仕組みとして、オンラインの場も活用していくハイブリッドモデルで2023年は進めていく予定です。

オフラインのリブートや、新規開催を考えている方がいれば、ぜひお声がけください!

また、2019年にコロナ禍で開催を断念(一時延期)した全国規模のコミュニティイベントも、2023年には開催に向けてトライしたいと思っています。こちらも、力を貸してくれる皆さんを引き続き募っておりますので、ご興味ある方はぜひお声がけを―。